A Arte

Jogo da ποιέω, sublime manifestação particular do universal

In: SILVA, Matheus Corassa da.

A Estética do Corpo na Arte Ocidental.

Santo André, SP: Armada, 2020, p. 17-22

Sem as imagens

(ISBN 978-65-87628-02-8)

In: SILVA, Matheus Corassa da.

A Estética do Corpo na Arte Ocidental.

Santo André, SP: Armada, 2020, p. 17-22

Sem as imagens

(ISBN 978-65-87628-02-8)

Imagem 1

Alegoria da pintura (1764) de Domenico Corvi (1721-1803). Óleo sobre tela, 60,5 x 73,3 cm, Walters Art Museum, Baltimore, Maryland, EUA. A jovem com paleta e pincéis não está seriamente envolvida na pintura. Contempla seu reflexo em um espelho que um cupido segura: é a personificação da beleza autoconsciente (que era então o objetivo da Arte). Uma máscara presa ao cocar com uma corrente dourada simboliza a visão potencialmente enganosa da realidade que a Arte pode transmitir, mesmo quando imita a Natureza. As formas alegres e animadas de Domenico Corvi são semelhantes ao rococó francês da época.

A Arte é uma expressão. Física. Manifestação de um espírito, símbolo ou não de uma época, ela registra um instante no tempo. Efêmera e perene, sublime ou medíocre, instigante ou consoladora, a Arte faz sentir.

Capaz de suscitar uma miríade de sentimentos, pode surpreender, ofender; regozijar, entristecer, irritar, agredir, alegrar. Representa uma ideia, fornece alegorias, enriquece metáforas, adiciona símbolos. Colore a existência, matiza extremos, oferece universos à imaginação.

Sua vitalidade é tão significativa que basta imaginarmos por um momento a vida sem luz, sem cor, sem gestos. Sem som. Sem linhas, sem formas. Sem expressões. Quão detestável e angustiante seria! Estaríamos circunscritos ao mais elementar e imprescindível mundo necessário da existência: comida, bebida, reprodução, abrigo contra as intempéries. Não haveria Cultura, nem Civilização.

Imagem 2

A Audição (1617-1618), de Rubens (1577-1640) e Bruegel, o Velho (1568-1625). Óleo sobre madeira, 64 x 109,5 cm. Museo del Prado, Madrid. Esta pintura, uma das colaborações entre os dois pintores, faz parte de um conjunto que retrata a alegoria dos cinco sentidos no gênero cabinet d’amateur. No centro, a Alegoria da Música, Vênus, toca um instrumento, com Cupido com partituras. Na leitura musical, da direita para a esquerda, objetos sonoros, mecânicos e sinalizadores (relógios, sinos, buzinas, espingardas, etc.) e, à esquerda, ao fundo, sua prática (cantores e instrumentistas em uma sala). Além dos pássaros e outros animais, a mesa com o Livro de Madrigais de Peter Philips (1560-1528), rodeado de instrumentos e, de frente, convidando o espectador (e chave interpretativa para a pintura), a música escrita em dois cânones legíveis, com textos bíblicos que exaltam o valor da fé por meio da audição (talvez em oposição à visão, a lembrar que a fé é cega).1

A Arte é tão inerente ao sentimento da vida que, desde que temos conhecimento de nossa espécie – graças às pinturas rupestres das cavernas de Lascaux (Nova Aquitânia, França) e da Serra da Capivara (Piauí, Brasil) –, sabemos que registramos, através dela, nossos passos pelo planeta, nossas impressões, nossos sentimentos e desejos.

Ela é uma válvula de escape que, paradoxalmente, dá ensejo ao nosso mundo interior.

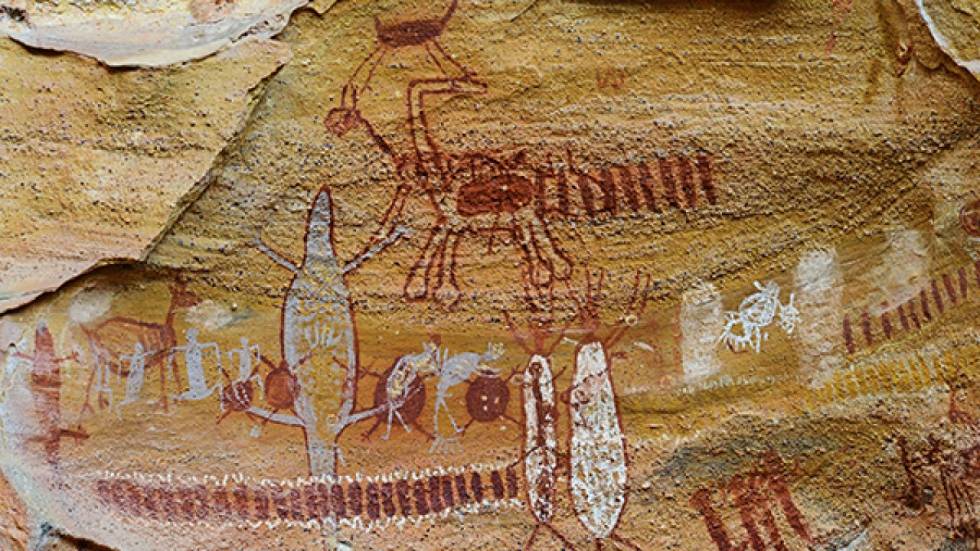

Imagem 3

Pintura rupestre da Serra da Capivara. Fundação Museu do Homem Americano (FUMDHAM).

Por tudo isso, ela não é fácil, tampouco dócil. Quer, impõe, exige dos que se consideram seus, a sensibilidade e a capacidade de pensar o possível, o universal, que é, desde Aristóteles (384-322 a. C.), superior ao particular, ao que aconteceu.

Aliás, quanto mais íntima e pessoal, mais a Arte expressa o universal. E quanto mais universal é o modo com que se expressa, mais ultrapassa o seu tempo, mais perene é seu registro.

Com tantos e tão ricos matizes, quem se atreve a abordá-la, corre o risco de naufrágio – ou pior, de ser conduzido pelo Estige por Caronte (aliás, cena tão magistralmente adornada por Joachim Patinir [1480-1524]). Ou pior: o ocaso.

Por isso, a Arte amedronta. Para vê-la, para ouvi-la, é preciso senti-la. Imergir a razão na sensibilidade e dotá-la de instrumentos capazes de apreendê-la sem esvaziá-la de sua essência: eis os necessários requisitos dos seus.

Imagem 4

Caronte atravessando o Estige (c. 1520-1524) de Joachim Patinir (1480-1524). Óleo sobre tela, 64 x 103 cm. Museo del Prado, Madrid.

Tudo o que disse até agora, penso, é, anacronicamente, aplicável a qualquer época, a qualquer Cultura, a qualquer Civilização. De qualquer continente. Das sociedades mais rudes e simples às mais finas e complexas – ou rudes e complexas (a vida na História é maravilhosamente ilógica!).

Haverá quem discorde. Desde Sócrates (c. 470-399 a. C.), os ignaros são maioria.

A compreensão das generalizações só pode ser alcançada por quem já conheceu e ultrapassou o mundo dos particulares e considerou o mundo do espírito, fático universo dos artesãos e, principalmente, dos artistas.

Quem vislumbrou essa abstração da ideia, mesmo que por um fugaz instante de seu efêmero tempo na vida, percebeu um pouco do que há acima dos mesquinhos e fúteis interesses cotidianos, da verdade sobre as aparências.

Com A Estética do Corpo na Arte Ocidental, seu livro de estreia no mundo do pensamento, Matheus Corassa pretende inscrever-se nesse panteão. Inauguração ousada, algo temerária, diriam os desconhecedores de suas qualidades inatas e miméticas, talvez assustados com sua juventude – que dirão, daqui a décadas, quando o tempo para ele chegar e o envelhecer, a esse respeito?

Não sei. Hoje, ainda com visgo, mas tocado pela divina chama da humanidade, ensinado pela Tradição e inspirado pelo jogo da ποιέω2, ele já mostra ter sido dotado das formas necessárias para exprimir suas percepções nesse difícil e vaidoso campo.

E essa teatral première abre suas cortinas com dois parâmetros, belos exemplos de dois momentos históricos: Bernat Martorell (1390-1452) e Caravaggio (1571-1610), duas expressões vivas não tão distantes no tempo, mas com expressividades muito peculiares – e, por isso, solícitas de sua ποιέω mais delicada. Os corpos nelas inscritos são protagonistas de tensões, tragicidades, estupefações.

Delicados e retesados, contidos (e até reprimidos) por suas respectivas convenções sociais, sempre hipócritas e discricionárias (e, por isso mesmo, ricas e interessantes), eles expressam ausências explícitas e presenças ocultas, felicidades amargas, melancolias felizes e tristezas agônicas. Perturbações. O corpo é palco disso tudo, afirma Matheus. Essa é a tese que ancora toda a sua narrativa.

Imagem 5

Detalhe (compartimento central) do Retábulo de São João Batista (c. 1425-1430) de Bernat Martorell (1390-1452). Têmpera sobre madeira, 147 x 153 cm, Museu Diocesà de Barcelona, Espanha; São João Batista no deserto (c. 1604) de Caravaggio (1571-1610). Óleo sobre madeira, 173 x 133 cm, Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, Missouri, EUA.

O caráter trágico da intermediação do corpo em todo esse palco sensível de embates existenciais está presente ao longo de toda a história das imagens e, posteriormente, na História da Arte. Os dois artistas escolhidos representam esses dois momentos dos registros imagéticos em nossa tradição ocidental.

Martorell registra essa aventura do corpo da história cristã, especialmente do corpo-santo, corpo-símbolo, corpo-devocional.

Notadamente corpo-metáfora. Em seus retábulos, estão presentes todas as trocas das redes artísticas da Europa Medieval, nesse caso, da Itália à Catalunha.

Curioso é o imbricamento que estabelece com a arte de Caravaggio. Inusitado, aparentemente contraditório, mas sobretudo inaudito. Especialmente pela latente sensualidade do lombardo. No entanto, o fio de Ariadne que liga as duas expressões é o da Igreja Católica, instituição milenar que imprimiu em nossa história uma riqueza artística que nos formou, moldou, sensibilizou.

Seus temas, gestos corporais, formas de sociabilidade, modos comportamentais, deram a pedra de toque, o calibre de nossa Civilização.

Praticamente toda a nossa vida recebeu seu imprimatur, consciente ou inconscientemente. Não vivemos sem sons, sem imagens. Poderíamos, inclusive, sermos definidos como a civilização da imagem. Imagética por excelência.

Ademais, além de protagonistas de suas épocas, Martorell e Caravaggio viveram, cada um à sua maneira, a Arte. Imprimiram em seus registros suas marcas.

Todas essas ambivalências são difíceis de serem postas em uma análise, mas, na pena de Matheus, receberam um tratamento adequado e sutil. Evitando sempre as concisões simplistas e que distorcem a pluralidade da vida, seu texto proporciona ao leitor uma gama muito colorida de nuances.

Como uma ópera, cheia de matizes sonoras, somos levados para dois ambientes históricos cheios de imagens e rompantes estilísticos.

Por isso esse é um livro para poucos – no sentido mais preciso de sua fruição. Mas não importa. Tê-lo feito com amor é o mais significativo. E, para quem tem ouvidos, os sons de suas palavras oferecem a paz espiritual imprescindível a quem se volta para o Passado em busca de Cultura.

Também poucos são os que entendem a importância vital dessa navegação, a segunda navegação platônica, imagem alegórica que representa o esforço pessoal para tentar se chegar ao suprassensível. Vislumbrar a Arte é o primeiro momento, quando navegamos ao sabor dos ventos.

Sua compreensão, com o auxílio do texto, de Matheus, ajuda-nos para chegar ao segundo instante, à segunda navegação.

A Arte – pelo menos a mais elevada, em minha consideração – é a que nos leva para o terreno da Beleza. Com suas cores e linhas. Com a vibração das mãos dos artistas.

Após esses devaneios sensíveis, essas ilusões, devemos, com eles, nos esforçarmos para chegar a um vislumbre das verdadeiras causas, inteligíveis. À Beleza em si. Martorell e Caravaggio nos conduzem à antessala. Matheus à casa.

Quanto a nós, leitores, para chegarmos próximos aos aposentos da Beleza, à sua sublimação, é preciso que, esvaziados do sempre desinteressante presente, meditemos a vida que está por trás das linhas desse livro. Tanto de seus analisados quanto de seu analista – que, para quem tem olhos para ver, também se manifesta no olhar que dirige aos dois analisados.

Os corpos representados por Martorell e Caravaggio – os movimentos de suas partes, as cores de seus sentimentos – são um belo registro tanto de nossa civilidade quanto de nossas rudezas sublimadas na Arte. Seus corpos trágicos, a corporeidade de suas dores, de seus olhares, nos conduz à vida mais inútil que existe, e por isso mais bela: a da contemplação.

Ainda que exagerado, ainda que algo afetado (ou demasiado emancipado!), Cousin (1792-1867) estava essencialmente certo: a arte se basta a si mesma: l’art pour l’art – e depois Théophile Gautier (1811-1872):

“Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien; tout ce qui est utile est laid, car c’est l’expression de quelque besoin, et ceux de l’homme sont ignobles et dégoûtants, comme sa pauvre et infirme nature.”

“Não há nada realmente belo, exceto o que pode ser inútil; tudo o que é útil é feio, pois é expressão de alguma necessidade, e as do homem são ignóbeis e repugnantes, como sua natureza pobre e enferma.”3

Imagem 6

A Bela Adormecida (c. 1871-1873), de Edward Coley Burne-Jones (1833-1898). Óleo sobre tela, 61 x 115,6 cm, Museo de Arte de Ponce, Porto Rico. Vestida de branco, a Bela Adormecida está deitada em um sofá com três de suas damas dormindo no chão coberto de pétalas. A figura da direita segura uma lira com cordas quebradas. Quando perguntado por que não havia mostrado o despertar da Bela Adormecida, Burne-Jones respondeu: “Quero parar com a princesa dormindo sem dizer nada a mais, e deixar todo o a posteriori para a fantasia e a imaginação das pessoas”.4 O movimento estético surgido na Grã-Bretanha (séc. XIX) afetou não só a Pintura, mas também a Literatura, a Moda, a Arquitetura e as Artes Decorativas. Ao opor o conservadorismo vitoriano à ânsia do Belo e à autoexpressão, o Esteticismo rejeitou tendências sociais e moralizadoras e proclamou a ideia da arte pela arte. Alicerçou-se nas obras pré-rafaelitas, com seus padrões geométricos medievais, além de tradições pictóricas japonesas. O anseio pela arte como parte da vida cotidiana fez com que criassem novas abordagens para a fabricação de utensílios domésticos.5

Como nutro simpatia por esse esteticismo, agradeço, em nome dos estetas, em representação aos sensíveis, a Matheus, pela suave peregrinação que conduziu minha imaginação. E que conduzirá a de seus leitores. Quanto aos rudes, que me perdoem, mas sensibilidade é fundamental.

É Matheus, connoisseur, você venceu Caronte! Que as Musas continuem a inspirá-lo. É uma satisfação vê-lo ajudar nossa sôfrega cultura ainda algo incivilizada a distinguir na fria noite os gatos pardos dos angorás.

No difícil jogo da vida, seu livro ensinará o leitor a também os distinguir. Pois ele é distinto. Porque belo.

Notas

- 1. No primeiro, mais próximo do observador, em uma página horizontal, o texto Beati qui audioum verbum Dei et custodiunt illud (Lc 11, 28)

; no segundo, em um livrinho, Auditui meo dabis gaudium et laetitiam (Sl 50 [51], 10).

; no segundo, em um livrinho, Auditui meo dabis gaudium et laetitiam (Sl 50 [51], 10). - 2. ποιέω – Ato de criar ou produzir, compor ou escrever Poesia, principalmente no período pós-homérico (ou seja, a partir do séc. VII a. C.).

- 3. GAUTIER, Théophile. Mademoiselle Maupin. París: Éditions Gallimard, 1973, p. 40.

- 4. “The Sleeping Beauty – Edward Burne-Jones,1871-1873”. Google Arts & Culture.

- 5. Como pratos, móveis, cerâmicas, papel de parede e tapetes. Ver LOZINSKAYA, Rita. “Aestheticism. Art for art’s sake”.